|

au sommaire de ce numéro 13 : |

| ||

L'Everest est devenu une destination idoine pour les aventuriers de tous poils. Des centaines d'entre eux se lancent chaque année à l'assaut de ce « 8 000 » (8 848 mètres exactement). Il faut dire que son ascension ne présente pas de difficultés majeures, à condition néanmoins d'être accompagné par un guide. Les chiffres sont parlants : ils étaient 522 personnes en 1993 à avoir « vaincu » ce sommet, contre 6 338 en 2023. Les agences de tourisme népalaises seraient d'ailleurs peu regardantes sur les aptitudes de leurs clients, pourvu qu'ils payent. Comptez au moins 50 000 euros pour vous offrir une ascension de l'Everest. Le youtubeur Inoxtag a déboursé « entre 600 000 et 1,2 million d'euros » (même là, c'est nébuleux), super production oblige. Pour l'explorateur lambda, ces coûts comprennent les trajets en avion et toute la logistique sur place, dont l'obtention d'un permis, l'emploi d'une équipe de sherpas et la location de bouteilles d'oxygène, au cas où. Une « industrie » très juteuse pour les autorités népalaises. N'ont-elles pas accordé en 2023 pas moins de 478 permis d'ascension à des grimpeurs étrangers (un record), collectant ainsi 4,7 millions d'euros de recettes ? Seul hic, la fameuse zone de la mort. L'an dernier, 17 personnes sont décédées sur l'Everest, dont 7 locaux encadrants. Une « saison noire » selon les spécialistes qui l'expliquent autant par les conditions météo extrêmes que par l'impatience et l'inexpérience de certains clients. Durcir les règles de sécurité et limiter la fréquentation sont deux solutions évidentes. Comme celles de rappeler que le pognon et l'oxygène à profusion ne sont pas les mamelles de l'alpinisme moderne en Himalaya. Cette philosophie des sommets, Tendi Sherpa me l'a narrée avec faconde lors de la dernière édition du festival Les Écrans de l'Aventure à Dijon. Guide népalais francophone, Tendi est un homme d'action avec à son actif 22 ascensions de 8 000, dont 15 fois celle de l'Everest. Il est aussi un sage, lui qui peut se targuer de ne jamais chercher l'exploit, ni les records, quitte parfois à renoncer malgré les enjeux. Bon orateur et truculent personnage, Tendi porte un regard lucide sur la beauté sacrée des hauts sommets, la fragilité de leurs glaciers, et les excès de ceux qui les gravissent. Nous avons aussi parlé des perspectives de développement dans les vallées, et j'ai littéralement bu ses paroles. Dans ma tête, j'ai randonné avec lui jusqu'à Khembalung, une vallée isolée du Népal oriental, surplombée par le Makalu (8 470 mètres), l'endroit où il est né. « Je suis là pour honorer la montagne plutôt que de glorifier mon ego, ou celui de mes clients ». J'aime les Tendi, leur modestie et leurs immenses compétences, leur clairvoyance et leurs utopies. À chaque voyage, ici comme ailleurs, je me débrouille toujours pour rencontrer un Tendi et fréquenter ce que j'appelle un « îlot de lumière ». Histoire d'éclairer autrement notre monde, pour ne sombrer ni dans le désespoir, ni dans le cynisme. J'aime ces gens lumineux et irradiants comme Tendi. J'affectionne ces individus qui alignent leur regard à leur cœur, leur intellect à leurs tripes, eux qui se contrefichent des clics, des buzz, des flashs et des paillettes. La pente est trop glissante actuellement pour céder à ses sirènes, et à l'ivresse des sommets. L'émerveillement est une « denrée » à ne jamais galvauder chez les explorateurs, du plus profond des abysses jusqu'aux cimes du monde. Question d'éthique et d'humilité. Restons forts et inspirés, Stéphane Dugast

|

à lire en page 2 du journal Embarquements n°13 en savoir plus : epoc-eu.org | crossroad.ifremer.fr |

à lire en page 3 du journal Embarquements n°13 en savoir plus : damienlecouvey.com | fondationiris.org |

à lire en page 4 du journal Embarquements n°13 en savoir plus : facebook.com |

à lire en page 6 du journal Embarquements n°13 en savoir plus : editionspaulsen.com |

à lire en page 8 du journal Embarquements n°13 en savoir plus : lionailes.com | service-public.pf |

| ||

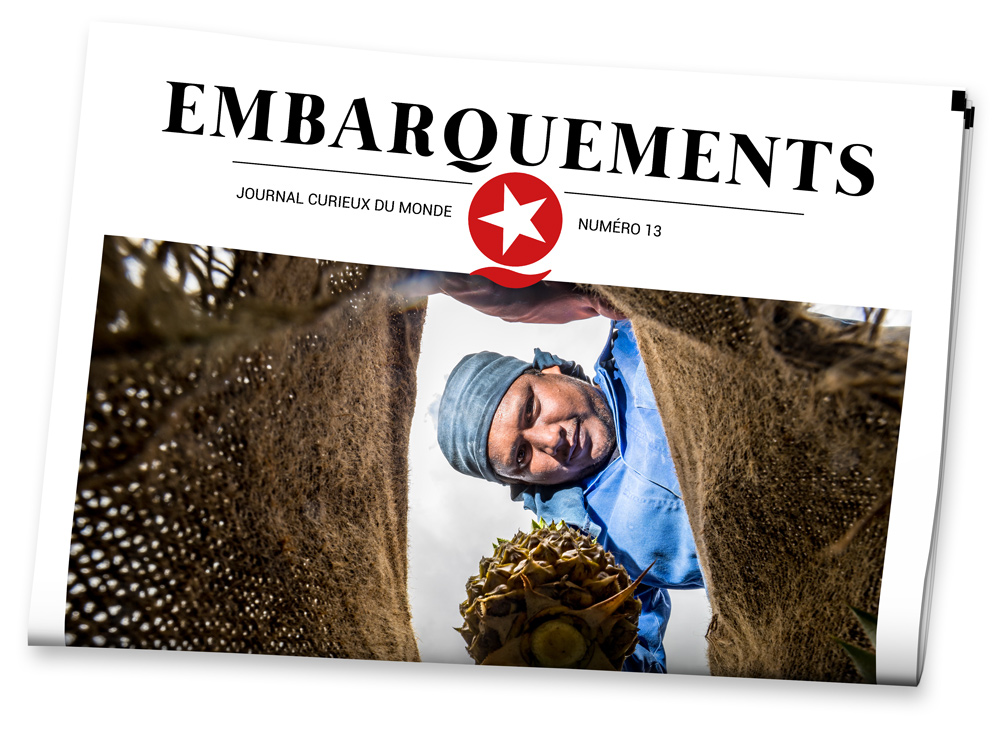

Lorsque j'ai commencé ce reportage, je me suis rapidement retrouvé à enquêter au lycée agricole. Pour cette image, j'étais avec deux employés en train de récolter les fruits au pied du mont Rotui. À force de leur tourner autour, j'ai fini par me concentrer sur leurs sacs en toile de jute, une texture qui me rappelle des souvenirs d'enfance. Bon là, je voulais raconter leur tâche harassante, montrer la sueur, les épines, les charges… et l'idée m'est venue de prendre un vieux sac troué pour y glisser mon boîtier. Sous le soleil cuisant, il m'a fallu prendre plusieurs clichés avant de saisir le bon geste, celui qui ne masquerait pas son visage tout en évoquant une sorte de butin. J'ai appris que pour une bonne photo, il fallait se baisser et ne pas avoir peur de se salir. Ça me rappelle d'ailleurs une autre scène où les gars plantaient des rejets à l'arrière d'un tracteur… là encore, pour moi le meilleur angle c'était d'être face à eux, et donc sous le tracteur ! Le pilote a stoppé sa machine, et j'ai pu travailler en lui faisant confiance… Qui a dit que le shooting d'un ananas ne méritait pas de s'engager physiquement ? Quand je me déplace, j'utilise mon Canon EOS R5 avec un objectif 15-35 mm qui ouvre à f/2.8. J'ai également un Canon EOS R avec un 70-200 mm monté dessus, mais je m'en sers rarement. J'ai toujours un 24-105mm f/4, just in case. J'emporte aussi au moins un drone en fonction des tournages, à savoir un DJI Mavic3 et/ou un AIR2s qui permettent de varier les points de vue. Enfin, j'ai deux flashs déportés et un trépied léger. En cumulé, ça représente 6 mois de travail. Lorsque j'ai commencé, en mars 2021 avec la récolte dans les champs, je ne pensais pas que ce sujet m'emmènerait aussi loin. Trois ans plus tard, en avril 2024, il s'achevait avec la « prise de mousse ». L'élevage en barrique est l'une des dernières photos que j'ai réalisées, et pas des moindres, tout simplement parce que l'on avait omis de me dire que l'usine de transformation exploite un chai. Alors résident à Tahiti, j'ai dû optimiser mes allers-retours jusqu'à l'île voisine de Mo'orea, mais la saisonnalité et la disponibilité des gens m'ont joué des tours. Et puis mon sujet s'est développé autour d'une filière dont j'ignorais tout ou presque. C'était vraiment passionnant ! J'ai d'ailleurs passé beaucoup de temps à illustrer la transmission intergénérationnelle, un thème qui m'anime depuis plusieurs années et qui a donné lieu à une série de documentaires que j'ai réalisés par ailleurs. Les anciens sont des bibliothèques vivantes à mes yeux ; ils ont tellement de choses à nous apprendre ! Si le « vin » d'ananas illustre un certain dynamisme au sein de la filière, il faut le mettre en perspective avec la majorité des jeunes qui, a contrario, ne veulent pas reprendre l'exploitation de leurs aînés car c'est trop pénible. Même la main d'œuvre saisonnière vient à manquer. Sur le plan paysager, la caldera est striée d'alignements d'ananas caractéristiques, mais j'ai l'impression que si demain cette culture venait à disparaître de l'île, cela ne choquerait pas plus que ça. Ici, le tourisme est bien plus intéressant pour gagner de l'argent. Bien sûr et heureusement, les traditions du tapa (étoffe en écorce, ndlr.), de la sculpture, de la danse et de la musique sont vivaces, mais si l'on compare avec le reste de la Polynésie française, où la vanille, le tiaré et la perle sont bien mis en valeur, l'ananas, lui, semble moins plébiscité. J'ai rencontré des agronomes optimistes, notamment autour du bio, mais ceux-là vont devoir mettre les bouchées doubles pour rendre cette filière plus attractive aux yeux de la prochaine génération d'agriculteurs. Elle s'est mille fois renforcée ! Cependant, je suis devenu exigeant… Par rapport aux ananas de Cuba, du Costa Rica ou de Thaïlande, la variété qui est cultivée ici, la Queen Tahiti, est bien plus qualitative. Facilement reconnaissable, elle est sucrée, elle n'est pas acide… Je retrouve ce plaisir avec le jus 100% Painapo (Rotui) qui est produit au sein de l'usine Jus de Fruits de Moorea, celle qui justement m'a accueilli. Malheureusement leur stock est circonscrit à l'archipel et n'est disponible que quelques mois dans l'année, alors quand je rentre en métropole, je préfère m'abstenir. À côté de ça, Manutea produit les fameux « vins d'ananas » parmi lesquels j'ai un faible pour le Blanc Sec. Bon ce n'est pas vraiment du vin, c'est autre chose. Il faut goûter sans préjuger, ni comparer…. mais c'est très subtil ! Quand je déguste ces produits, je me retrouve au milieu des champs abrupts, dans les pick-ups avec leurs ridelles en bois, dans les odeurs gourmandes et l'ambiance familiale de l'usine. Désolé pour la retape, mais c'est beau, c'est vintage et c'est bel et bien vivant. propos recueillis par Julien Pannetier

|

|

à lire en page 7 du journal Embarquements n°13 en savoir plus : librairiegeosphere.com |

à lire en page 12 du journal Embarquements n°13 en savoir plus : antoinemerlet.com |

à lire en page 16 du journal Embarquements n°13 en savoir plus : nicolasmathys.com | bergeracsb.com |

| ||

|

Monopole d'État de 1681 jusqu'en 1970, la culture du tabac requérait peu de superficie pour être rentable. Elle assurait jusqu'alors une rentrée d'argent annuelle significative pour les producteurs, certains la qualifiant même de « sécurité sociale des paysans ». Victime de la fin des aides publiques, puis de la concurrence internationale, la filière n'a eu de cesse de péricliter, fragilisant le tissu économique de petites exploitations en polyculture qui ont dû se reconvertir. Emblématiques du patrimoine tabacole, les séchoirs « cathédrales » parsèment encore les paysages du Sud-Ouest français. Au XXe siècle, on recensait plus de 5 000 hangars de ce type en France, mais beaucoup sont aujourd'hui en ruine. Des passionnés tentent de souligner leur valeur patrimoniale auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).

Le GAEC Escupeyrat est parmi la dizaine de producteurs français contractés par Bergerac Seed & Breeding (BSB) pour cultiver des plants de tabac porte-graines. En recherche permanente sur les différentes variétés de Nicotiana tabacum, le semencier répond notamment aux nouvelles exigences de l'industrie de « l'e-cigarette ».

Les plants de Nicotiana tabacum sont récoltés entre les mois de juillet et d'octobre, selon la variété cultivée et les conditions météorologiques. Depuis 2019, Christelle et Éric Escupeyrat en cultivent une variété destinée aux vapoteuses. Leurs plants sont plus petits que ceux cultivés traditionnellement en France, car cette nouvelle industrie requiert des feuilles avec une concentration plus élevée en nicotine. Les pratiques culturales ont également évolué avec, trois à cinq fois par saison, l'obligation de brûler les bourgeons afin de limiter le développement de la plante qui concentre ainsi ses molécules de nicotine. La dessiccation du tabac est réalisée dans des hangars plus ou moins aérés, avec un toit en tôle et sans étage. Comme dans les anciens séchoirs en bois, il s'agit le plus souvent de suspendre les feuilles afin d'en extraire l'eau avant l'arrivée de l'hiver.

Seule entreprise opérant des sélections variétales de tabac en France, et leader en Europe, ce semencier produit, avec 3 hectares de champs, le pollen nécessaire à l'élaboration de graines pour le marché agricole français, le reste étant commercialisé en Union européenne, en Afrique et en Asie. Nicolas Mathys

|

|

à lire en page 18 du journal Embarquements n°13 en savoir plus : gsaintjoanis.com | yukon.ca |

à lire en page 20 du journal Embarquements n°13 à lire également : Si Loin dans le Bleu, de Marcelino Truong, éditions des Équateurs, 2024 en savoir plus : marcelinotruong.com | editionsdesequateurs.fr |

|

|